鸡鸣驿壁画临摹趣事多

来源:壁间篆语

责编:崔晓锋

时间:2025-11-03 09:55:31

从北京沿京张公路向西北行约80公里,一座古城静静卧在原野上,那便是鸡鸣驿。作为明清北方重要的驿城,它周长1891米,墙高8至12米,是我国现存最完整、规模最大的驿城。城内驿馆、驿学、商铺与一座座寺庙错落分布,相传慈禧西行时曾在此留宿,不少影视剧也来此取景,为这座古城添了几分现代记忆。

1998年4月初,我们考古队进驻鸡鸣驿村,计划对城内几座古庙的壁画进行临摹拓稿与拍摄。初到村里时,树木才刚抽芽;等78天后我们离开,已是浓荫蔽日。那段日子,趣事桩桩件件,至今想起来仍觉鲜活。

工作开始就有“乐”

鸡鸣驿的几处寺庙壁画,多在“文革”时被报纸或白灰覆盖,临摹前得先做清理。我们从泰山行宫正殿东壁动手,大殿白墙满是龟裂纹,谁也猜不透下面藏着怎样的画面。

做文物保护的雷金铭,选了条较宽的裂缝试手,我们都屏息围着看。他捏着竹签,全神贯注地一点点剥白灰——或许是壁画当年涂过胶质,又经多年香火熏烤,形成了层“保护膜”,与白灰层并不紧实,清理起来还算顺手。没多久,一抹桔红底色和“好人”两字露了出来。雷金铭乐了,晃着脑袋冲我们竖大拇指,指着自己笑道:“嘿!瞧咱——好人!”

陈万征也手痒了:“我也来一块。”他学着样子剥了会儿,突然气呼呼地嘟囔:“哼!真倒霉!”我们凑过去一看,他清理出的竟是“该死”两字,大伙顿时笑作一团。

等整面壁画清理完才明白,东、西两壁画的是泰山娘娘下凡、投胎、修道成仙的故事,用通景连环画形式呈现。画面分上中下三层,东西壁各24幅,共48幅,每幅以云纹相隔:上方云纹规整,着蓝、黄、紫、白等色;两侧云纹色彩多变,绿、紫、黄交织,还点缀着人物、羊、鸟、鱼、梅花。画幅按倒“之”字形排列,东壁从南侧上端始,到北侧下端止;西壁则从北侧下端起,至南侧上端终,首尾相接成完整故事。

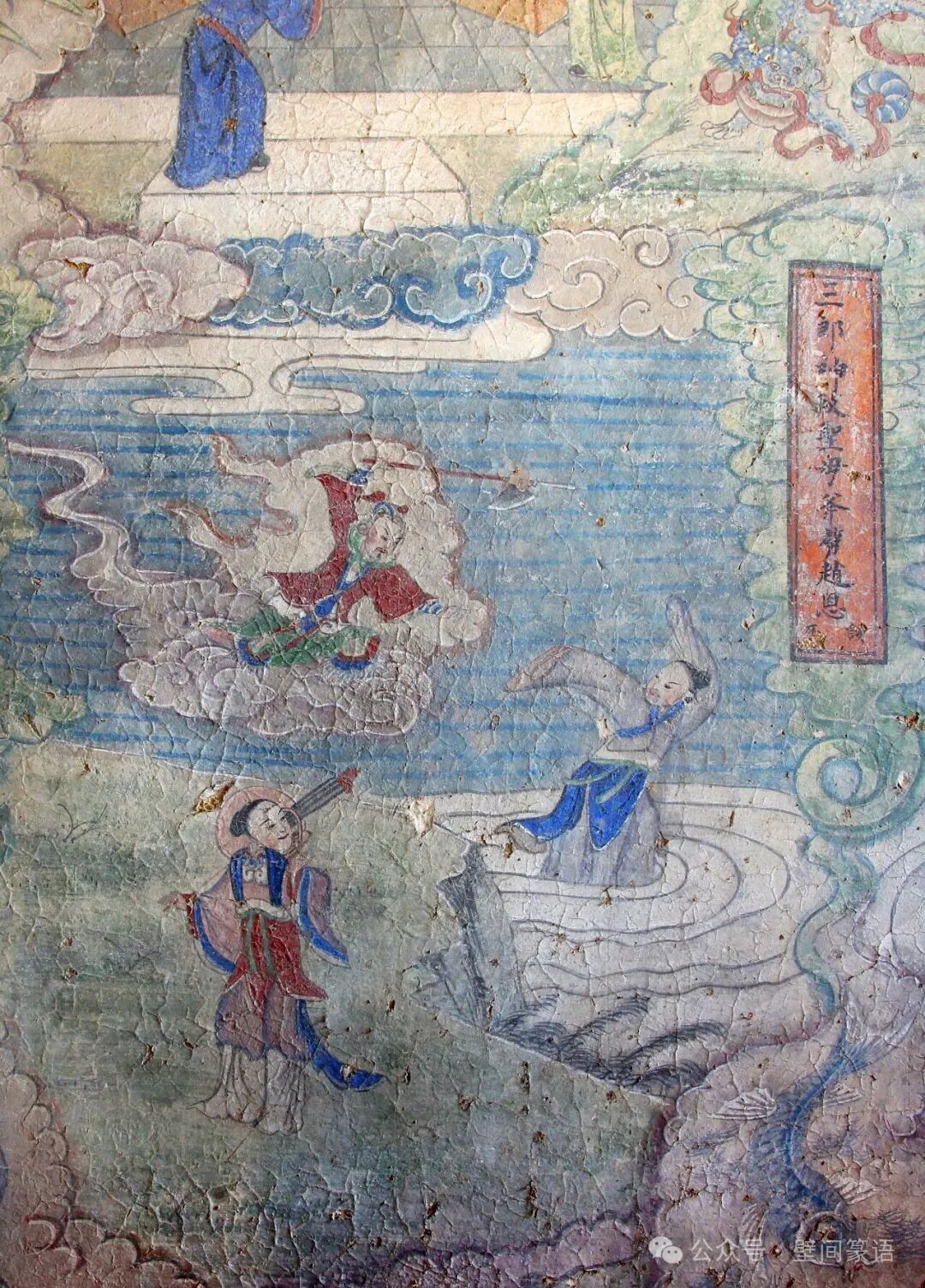

至于雷金铭和陈万征撞见的“好人”“该死”,原是壁画榜题的局部,完整句子是“送皇姑善王忠佛慈善果——好人”与“三郎神救圣母斧劈赵恩——该死”。

财神庙壁画真是细

财神庙离西城门不远,建筑面积不大,大殿西壁藏着幅壁画。我们带着村里几个姑娘进去时,壁画上还贴着绵纸和报纸,大家用清水把纸闷透,再用筷子做的启子轻轻揭,几天后,整幅画终于显露真容——竟是一巨幅工笔重彩画。

画面讲的是“送财进宝”,由三组人物构成:左半侧上方是财神一行,下方是几位进贡的外国人,右半部是十多位理财者,画家巧妙地用构图将他们连在一起——财神一行自左上向右下走,进贡者自左向右行,形成楔形动线,自然将视线引向理财者,满是动态感。

最妙的是细节:财神前的和合二仙,表情顽皮,似在说趣事,不经意间掀开宝盒一角,巨龙腾云而出,口中金银财宝直落聚宝盆;对面理财的绿衣童子,转身回头,右手托茶杯,左手指聚宝盆,一脸好奇,与二仙遥遥呼应。进贡队伍里,扛大金元宝的人正迈腿上台阶,神态逼真。盯着画面瞧,仿佛能听见流水声、嬉笑声,还有财宝砸进聚宝盆的叮当声。

画中人物不高,胡须、眉毛却根根分明,细得惊人。我第一天拓稿就犯了难,那线条细到连小衣纹笔都难描,曾试着用针尖在塑料布上划,再涂墨蹭显,也没成。只能攥紧小衣纹笔,紧盯塑料布下的线条,一笔笔勾。上午右手只是累,下午手指就疼得钻心,每晚饭后必用热水泡手缓解。就这么连画半个月,才算完成——这是此次临摹最累的活儿,好在一周后手指渐渐适应,倒也不觉得疼了。

有趣的是,这般精细的画竟也有疏漏:一位人物人中一侧的胡须,先勾后染,精致极了;另一侧却只染未勾,瞧着有点滑稽。

泰山行宫故事多

驿城里数泰山行宫保护得最好,一来村里学前班借用东西配殿当教室,有人照管;二来关于它的鬼故事太多,大伙多少有些忌惮,反倒让它免遭破坏。

我听过不少:有人说见过大殿柱子上盘着条红毛绿毛的蛇,脑袋竟像人;有人说半夜里大殿有跳舞声,把住这儿的医疗队员吓跑了;还有人说部队曾在这儿做饭,米饭怎么也不熟,点了香才煮透;更玄乎的是,村里有人拆了行宫戏楼的东西盖房,结果摔死了……讲得有鼻子有眼。

我们只当故事听。那时我已出差两月,妻子来信里夹着5岁女儿的画,歪歪扭扭写着:“爸爸你好,呼噜熊快没电了,你啥时候回来呀?”为了早点回家,我常加班。一天夜里,独自在正殿拓稿,忽听见临街铁门响了声,还隐约有人说话。

我起身想瞧瞧,刚出大殿,就听铁门“哐当”一声,紧接着是有人惊叫着跑远的声音……第二天晚上再去加班,推大门时被位五十来岁的大叔拦住,他拽着我胳膊说:“你不知道,这儿怪事多……”我笑着打断:“谢谢您,我听过的可能比您还多,我不信这个!”他愣了愣,慢慢松了手。我深吸口气,推门走了进去。

城隍庙里人惊魂

城隍庙挨着西城门,听说村里曾派位老人看守。我们进正殿时,先瞧见西壁上部的大破洞,透过洞能看到西城门楼——我不禁失笑:道教里,城隍是护国保民、管阴间亡魂的神,竟护不住自己的殿堂?

墙壁上的壁画全被白灰盖着,只沥粉贴金处能看出些起伏。因工作计划,我们没清理这些壁画,只能对着白墙凭空想象。

看庙老人过世后,村里封了庙门,大殿与西配殿间坍塌的围墙插满酸枣枝。好在墙不高,我每次进出都翻墙。东配殿已塌,西配殿也破败不堪,院里杂草齐腰。西配殿东外墙上,画着四个水墨人物,个个面目狰狞:有拿绳子铁链的,有持鞭握板的,瞧着有点瘆人。

临摹这几幅时已是6月下旬,太阳一出来,拓稿用的塑料布就被晒得膨胀,线条都错位了。我只好调整时间,天蒙蒙亮就去,等太阳快晒到塑料布时收工。

一天正拓稿,听见墙外有动静,仔细一听是有人翻墙。我左手扶墙、右手握笔扭过头,见个穿蓝衣服的小伙子跳了进来。他先朝正殿张望,转头瞧见我时,像被电击中般,转身就跑,“扑通”一声摔了,接着是越来越远的“咚咚”脚步声。

想来我这模样是被他当成鬼了,估计连脸都没看清——我忍不住大笑,琢磨着鸡鸣驿从此又多了个鬼故事,说不定哪天您去参观,还能听到呢。(作者 郝建文)

冀公网安备 13010802000382号

冀公网安备 13010802000382号