爱国教育“冀”心田丨第三期:医者仁心——无国界的手术刀

来源:河北广播电视台冀时客户端

责编:杨业

时间:2025-07-19 08:00

在中华民族最危急的时刻,抗日战争的烽火不仅点燃了国内人民的斗志,也吸引了来自世界各地的国际友人。其中,有两位异国医生怀着对中国人民的深情,跨越千山万水奔赴中国抗日最前线,用智慧、勇气和热血,书写了一段段救死扶伤的感人篇章。

【河北广播电视台 朱一帆】

红色精神传燕赵,爱国教育“冀”心田。大家好!我是主持人一帆。今天我们邀请到了马世伟老师和唐县第三小学的同学们,一起走进全国爱国主义教育示范基地——白求恩柯棣华纪念馆。

【保定市唐县第三小学 学生】

老师,我知道白求恩!语文课上的《手术台就是阵地》, 讲的就是他抢救伤员的故事。

【保定市唐县第三小学副校长 马世伟】

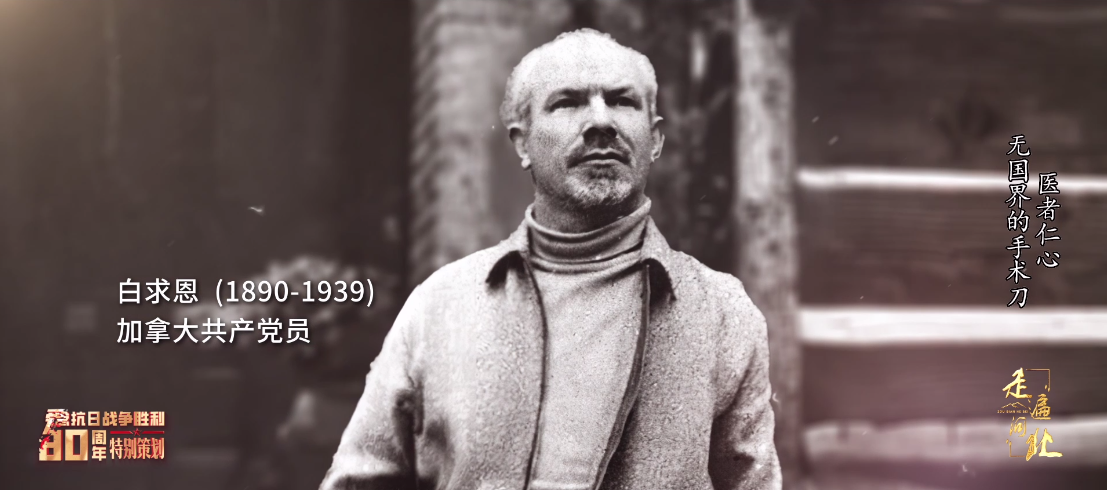

说得对!白求恩是加拿大共产党员,他曾于西班牙内战期间参与反法西斯斗争,积累了丰富的战地医疗经验。

当白求恩了解到中国人民抗日战争的情况后,便毅然率领医疗队来到延安,成了八路军晋察冀军区的卫生顾问,全力投入中国抗战。

这是白求恩发明的方便在行军时运送医疗设备的药驮子。由于它酷似拱桥,所以抗日军民便亲切地称它为“卢沟桥”。它的“桥顶”可以存放各种夹板;“桥”两边各有三个抽屉,能放各种手术器械与药品。驮子搭上门板还能变成手术台,放在马背上就能被驮走,非常便捷。

白求恩将全部的智慧与心血倾注在战地救护上,曾连续69小时为115名伤员手术。1939年11月1日,白求恩在抢救一名伤员时,手指被手术刀割破,随后因细菌感染转为败血症而不幸牺牲。

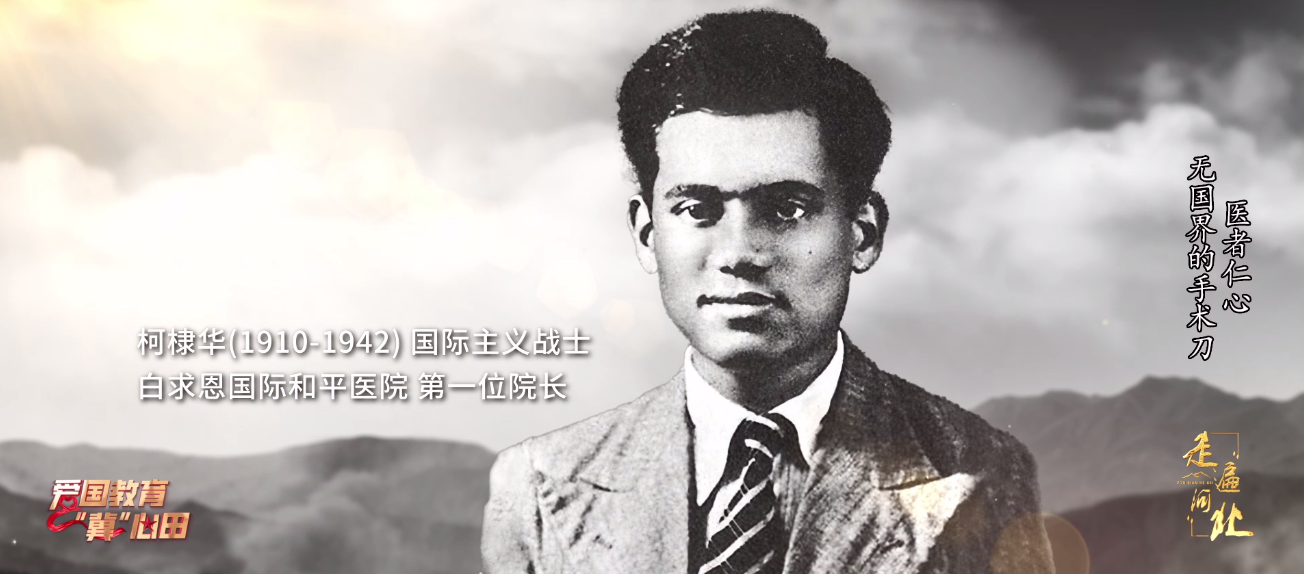

受到白求恩精神的感召,另一位异国大夫也追随他的脚步来到了中国抗战的最前线,为战场上无数伤员带来生的希望,他就是柯棣华。

柯棣华出生于印度,二战时,他放弃学业加入援华医疗队,1939年加入八路军医疗队,在晋察冀边区救治伤员。1941年,他接替牺牲的白求恩,任白求恩国际和平医院院长。一场战斗中,他在靠近火线的手术室,手握着精准的手术刀,凭借高超的医术救治了3800余名伤员,曾三天三夜没合眼。即便患上严重癫痫病,他仍坚守岗位。

1942年,年仅32岁的柯棣华癫痫病复发离世,临终前他在日记中写道:“要像白求恩一样,为中国的民族解放事业奋斗至最后一息”。

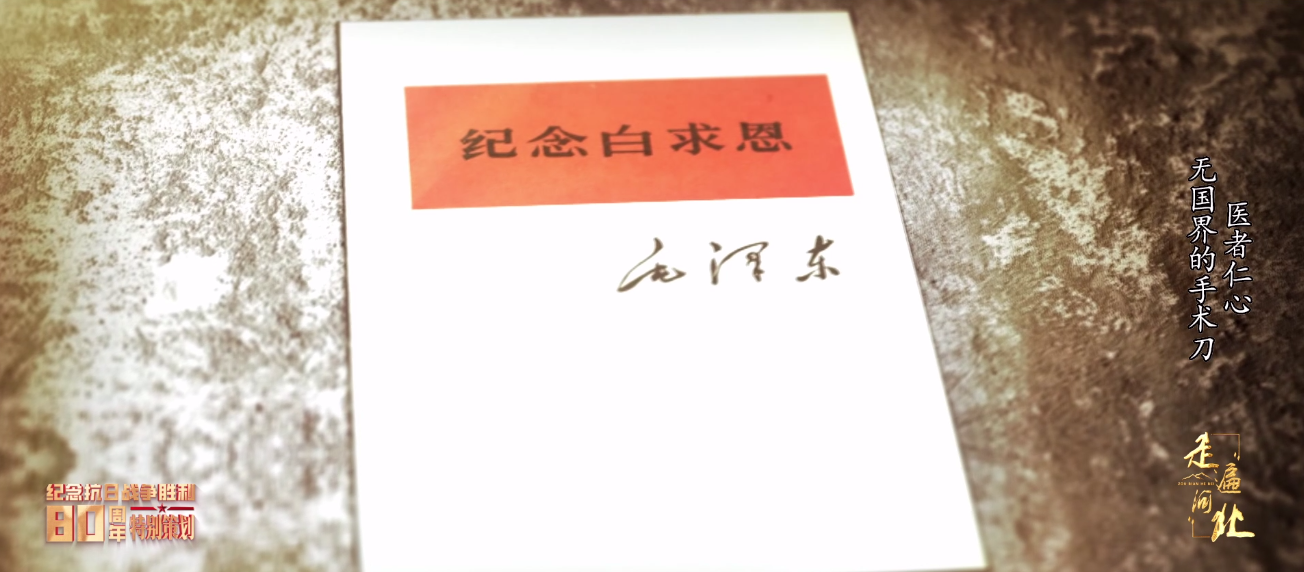

两位大夫留下的不仅是精湛医术,更是“毫不利己专门利人”的白求恩精神。白求恩逝世后,毛泽东同志写下《纪念白求恩》,柯棣华事迹也被纳入印度教科书,成为两国人民友谊的丰碑,让红色基因代代相传!

2025年7月19日18:24

河北卫视

中共河北省委宣传部

中共河北省委党史研究室

联合出品

敬请期待

编辑:杨业 记者:赵志达 于梦羽 赵一博 监制:张志红

冀公网安备 13010802000382号

冀公网安备 13010802000382号