提笔想说说“状态”。

如何洞察古人的生活状态呢?去博物馆看文物,其中,瓷枕是一个不错的选项。

水风轻,蘋花渐老,月露冷、梧叶飘黄。节选自宋代柳永的《玉蝴蝶·望处雨收云断》。位于河北省博物院南区一层的名窑名瓷展厅,收藏着这样一方绿釉诗文如意形枕,枕面上写的就是这段诗句。

这段话是什么意思呢,轻风拂过水面,白蘋花渐渐衰残,凉月使露水凝住,梧桐树也禁不住月夜寒露的侵袭,叶子已经枯黄。画师将这段透露着淡淡忧伤的诗句书写在瓷枕上,彼时彼刻他是怎样的状态?我们大胆想象,他是一位情思细腻之人,有些才气,有些志向,有些不得志,有些落寞,他的眼神中一定藏着淡淡的忧伤,提笔运字之间应该还在想着自己未酬的壮志,由此,从这些蛛丝马迹里,将他的状态还原出来了。

初见这方瓷枕,脑海里闪过了以上念头,转而又觉得自己武断了,或许瓷枕上这些字呀画呀,单纯就是字和画,就跟农村老家每家每户大门的贴饰一样:幸福之家、家和万事兴、天赐百福、天道酬勤……不论工匠是什么心情,只能挑选这些吉祥话去烧制,不然销量就没了保证。遥想当年,工匠在瓷枕上写下这段话,会不会单纯觉得这是一段美文,也未可知。

直到我采访了刘立忠老师,对瓷枕有了新的认识。

7月1日,摄制组来到峰峰矿区彭城镇,下午2点我们见到了刘立忠老师。

我:刘老师,我们围绕“瓷枕”对您做一个简短的采访。

刘立忠:没问题,但是我有可能答非所问,岁数大了。

我:没关系,您尽管敞开说。

果然,刘立忠老师情声并茂、天马行空。

我珍惜每一个不吝口舌的采访嘉宾,我相信他们的每一句脱口而出,都是从他丰富的阅历中满溢出来的。

刘立忠老师是中国首批非物质文化遗产代表性传承人,他年过七旬,精神矍铄。采访前和采访后,听刘老师说的最多的几句话是:没问题、可以、好嘞,一副很“乖巧”的模样,可采访中谈到画瓷,他的主意很正,很任性!这就是此时此刻刘立忠老师的状态:坚守着自己的专业。

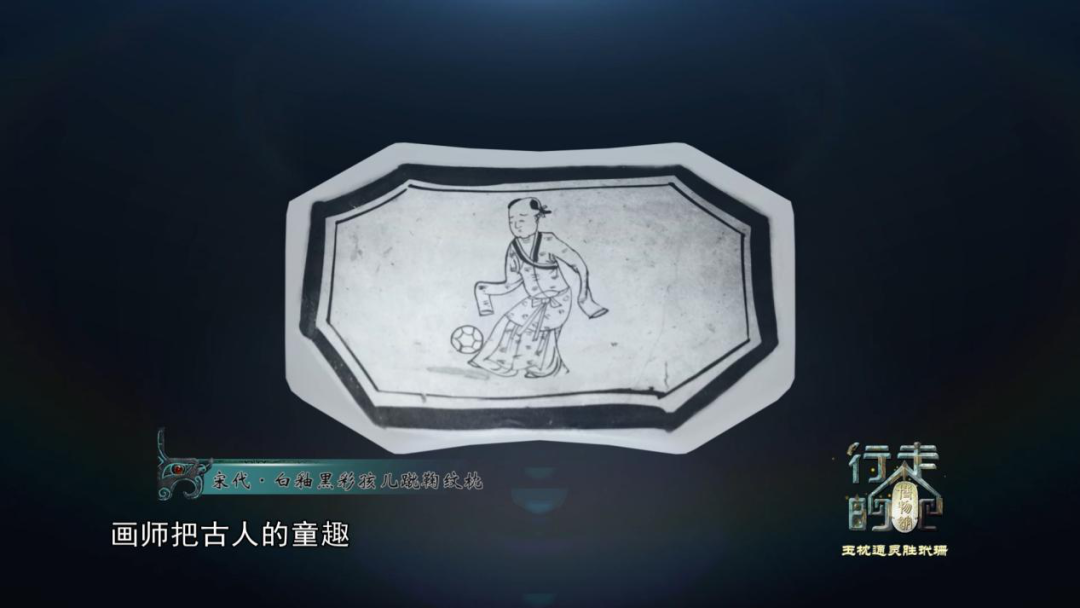

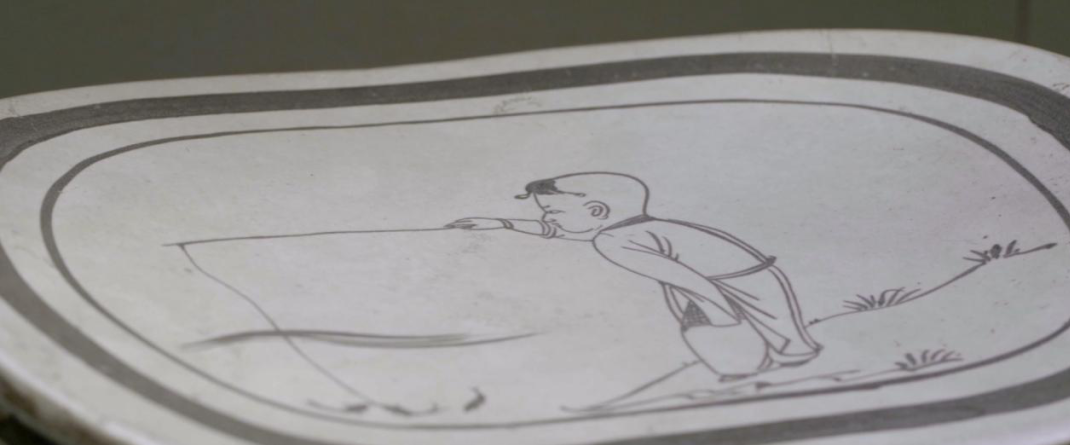

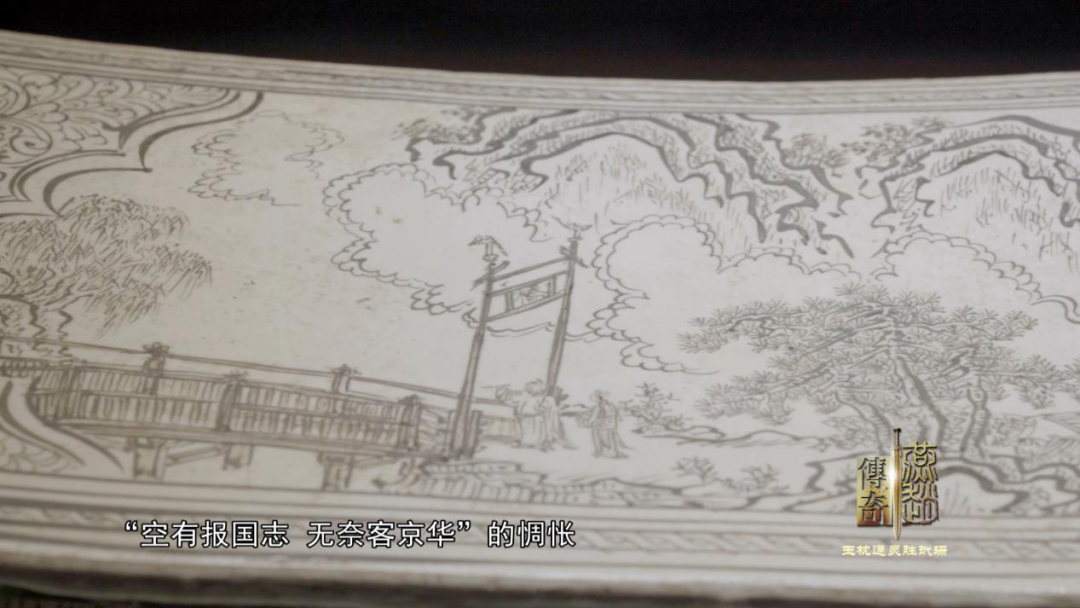

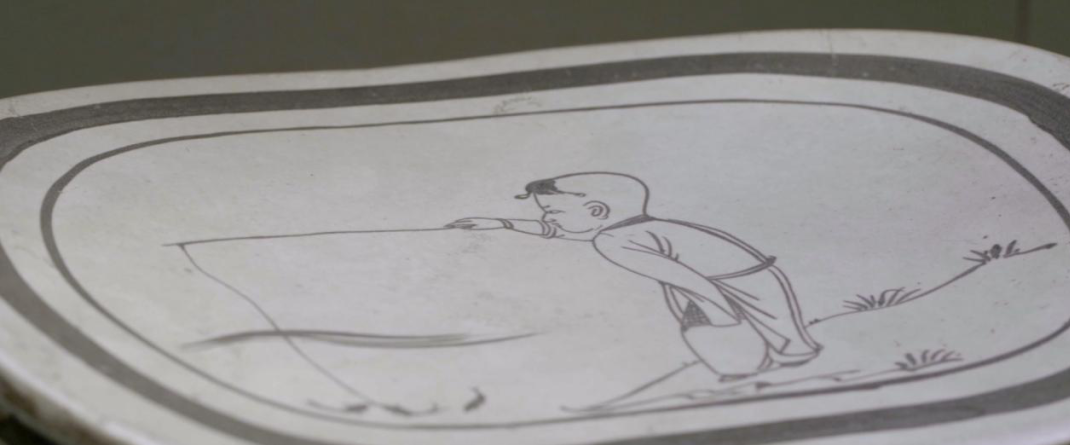

刘立忠:我们画瓷器的人都表现的是自己,对事态的一种感觉,比如我画童子,我就回忆我的童年,我赶鸭子的那个劲头,鸭子在水里不出来怎么办呢?你得拣一个石头把它扔下,这样的话,我回忆我的童年,回忆我小的时候那种幸福感……

是的,古代画工跟如今的工业化运作不尽相同,因为落后的工业,多了些个性,即便是被掌柜的强迫写吉祥话,心情低落的画工,行文走笔也一定会留下蛛丝马迹。

7月17日,采访河北师范大学历史文化学院温玉春老师。

采访很顺利,温老师给我最大的印象是温文尔雅、谦逊有礼。直到第二天晚上9点22分,我收到了温老师的微信,内容如下:

编导老师,您好!有一个重要问题。就是窦皇后的名字,咱们的稿子上写作“窦漪房”。“漪”的规范读法是yī,平声。可是我录像时,读的是yǐ,上声,因为《史记索隐》说的是“皇甫谧云名猗房”,这个“猗”既可读yī,也可读yǐ。如果我读的是平声,就好办了,可是我读的是上声,所以你们的字幕必须写成“猗”,否则就是读错音了。

片刻,又收到一条消息:

我想了想,最好是读平声。平声,表示盛大的意思,正好形容房子嘛。上声,表示一个姓,没意思。要不然,我去把名字这段重新录一下。反正坚决不能打字幕为“漪”,“猗”既符合文献,又能弥补我的缺失,需要的话,我可以再去重新录制一次。

作为一个史学研究者,温老师非常在状态:抠字眼、讲证据。

我回复温老师:精益求精,向您学习。

的确,我们作为传播者,也应该始终抱持“较真”的心态。其实在这方面,我们做的也不差,就在这次采访的前三天,7月14日,摄制组来到邯郸大剧院,准备拍摄平调落子剧《黄粱梦》片段,开拍前出了意外,因为这个剧已经上演了400多场,剧中的道具枕头磨损严重,不能再用了,可枕头也是我们这次拍摄的重头戏,怎么办?

也不知哪儿来果断,我跟摄像说:你先拍摄李红山老师化妆,我跟司机去买瓷枕。

摄像:去哪儿买?

我:不知道。

说完我们就出发了,跟剧院门口保安打听了邯郸市区有可能卖瓷枕的地方,我们去了政府南大街、去了两个商场,最后终于在邯郸古玩市场找到瓷枕,可一问价钱傻眼了,六千的、八千的、几万的……制作经费有限,怎么可能买真古董当道具,我弱弱的问掌柜:有没有新物件儿?掌柜脸色一沉:我们只卖老东西!你去别处看看吧。我和同事面面相觑:我们租呢?掌柜没说话,做了一个送客的手势。走出古玩市场,口干舌燥,我们拐进门口的超市买水喝,抬手扫二维码的瞬间,瞥见了一方瓷枕。

我:老板,这瓷枕多少钱?

老板:100块。

我:50卖不卖?

老板:拿走吧。

踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫。这才成就了片中吕翁赠瓷枕的画面,但也因为道具过于廉价,拍摄的时候没给特写镜头。

我们很努力,这是制作组的状态。

《玉枕通灵胜玳珊》,,接到选题那一刻,像是卢生接过了吕翁的瓷枕,我枕着“瓷枕”这个选题,稿子反复修改、拍摄几经周折、后期推到重来……仿佛经历了人生的恩宠与屈辱、困窘与通达、得到与失去、死亡与生存,节目今晚就播出了,竟也感觉青衫磊落、气爽心清。

果然,人生的意义,在于如此。