爱国教育“冀”心田丨第十二期:军民同心——树叶与豆子里的抗战情怀

来源:河北广播电视台冀时客户端

责编:杨业

时间:2025-08-17 08:00

1942年,日寇的疯狂“扫荡”和连年大旱让晋察冀抗日根据地的军民陷入了前所未有的生存危机。在这生死存亡之际,军民建立的深厚的感情成为了抵御困境的坚固堡垒。

【河北广播电视台 朱一帆】

红色精神传燕赵,爱国教育“冀”心田。大家好!我是主持人一帆。今天我们邀请到了李雁娟老师和阜平八一学校的同学们,一起走进全国爱国主义教育示范基地——位于保定市阜平县的晋察冀边区革命纪念馆。

【阜平八一学校教师 李雁娟】

1942年,根据地遭遇严重饥荒,连树叶都成了救命的口粮。时任晋察冀军区司令员的聂荣臻发现部队和村民都在抢摘树叶,心里很不是滋味,便下达了一道特殊的命令:“所有八路军部队,一律不得采摘方圆15里内的树叶,宁可饿着肚子,也不与民争食!”

老百姓得知这道军令后,纷纷找到部队,哭着请求聂荣臻收回命令。但树叶训令不仅没有被收回,反而被全边区的所有部队严格执行。在如此困苦的环境下,晋察冀抗日根据地的军民们团结一致,积极开展大生产和节粮运动,最终渡过了难关。

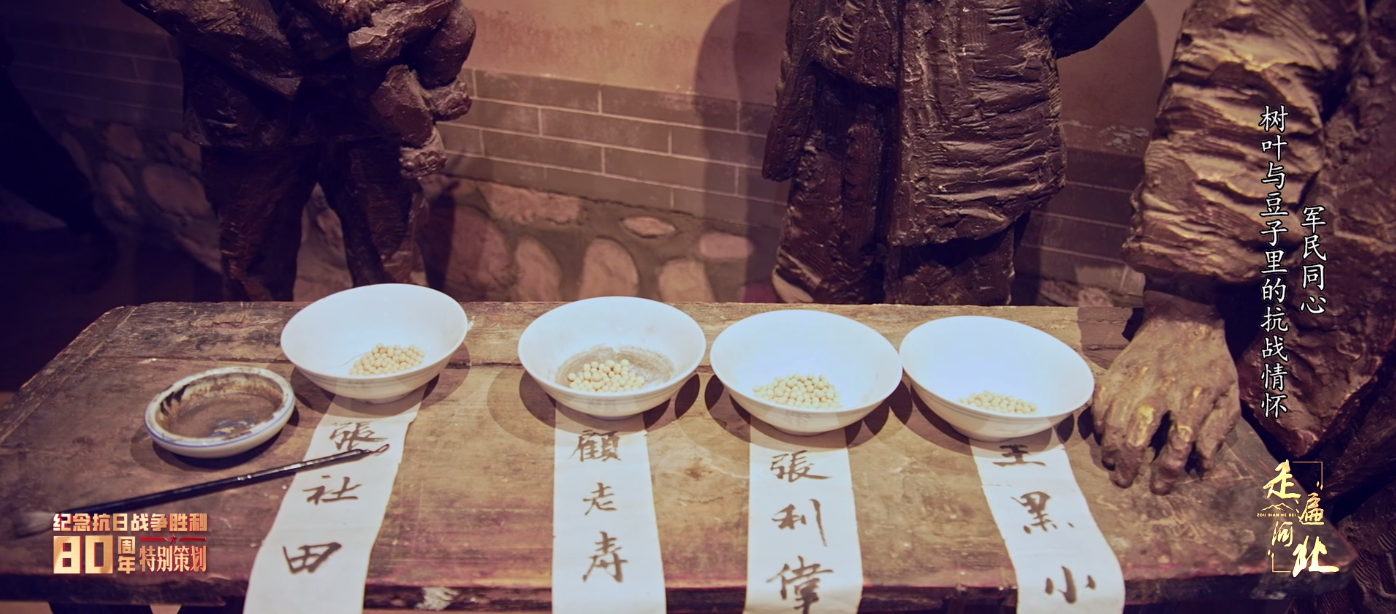

这种深厚的军民关系,广泛且生动地存在于晋察冀边区的每一处角落,这些粗糙的碗,就是最好的证明。

【阜平八一学校 学生】

老师,这不就是普通的碗吗?

李雁娟:“这可不是普通的碗,而是1938年晋察冀抗日根据地,村民民主选举村干部时用的‘豆碗’。”

全民族抗战初期,晋察冀边区原国民党政权垮台,社会陷入混乱,为团结各方抗日力量,加强基层民主政权建设迫在眉睫。可当时农民大多是文盲,投票选举困难重重。所以聂荣臻便召集大家出谋划策,创造出了“豆选”法,选举产生边区政府领导机构,让每一位村民都能平等地行使民主权利。

选举时,候选人背后各放一只碗,选民赞成谁,就往谁背后的碗里放一粒豆子,最后谁碗里的豆子多,谁就当选。这样一来,哪怕是不识字的老人和妇女,也能够平等地去行使民主权益。用“豆选”法选出的干部,可以为群众谋福利,深受百姓拥护,也进一步激发了当时人民群众的抗日热情。这些碗也成为了当时老百姓真正行使民主权利有力的见证。

从一片树叶到一只“豆碗”,这些看似微不足道的细节,却生动诠释了“军民鱼水情”的内涵。正是这份血浓于水的情谊,成为了支撑抗战走向胜利的稳固基石。如今,我们更应该铭记先辈的智慧与牺牲,传承团结奋进的精神,在新时代续写军民情深的新篇章!

2025年8月17日18:24

河北卫视

中共河北省委宣传部

中共河北省委党史研究室

河北省文化和旅游厅

联合出品

敬请期待

编辑:杨业 记者:赵志达 于梦羽 梁雨晴 监制:张志红

冀公网安备 13010802000382号

冀公网安备 13010802000382号