《走遍河北》特别策划《换一种方式,爱上河北——匠心守艺 筑梦燕赵》

来源:河北广播电视台冀时客户端

责编:杨业

时间:2025-11-16 09:47

当冰冷的金属遇上滚烫的匠心,当沉淀的文化碰撞创新的火花,两条看似平行的轨迹,正以各自的坚守与突破,编织着属于中国非遗与文创的时代答卷。

【体验官 俞迈】

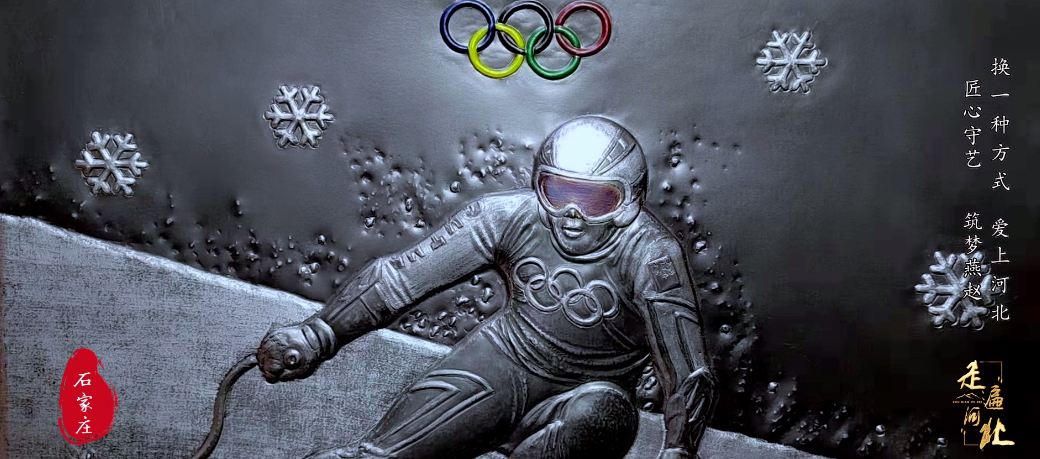

在河北工业职业技术大学内的郭海博铁板浮雕艺术馆当中,我们可以看到老师们正手持錾子在铁板上锤击和錾刻,让这原本没有温度冰冷的金属慢慢地呈现出栩栩如生的铁板浮雕作品。

【河北省工艺美术大师 郭氏铁板浮雕代表性传承人 郭墨涵】

我叫郭墨涵,是河北省级非物质文化遗产郭氏铁板浮雕的代表性传承人。从商周时期开始至今,錾刻工艺在我们国家已经流传了三千多年的历史,从19世纪初期,形成了以铁板为原料的艺术表现形式,最大的特点是不加热软化,经过数万次的精准敲击,在坚硬的铁板上刻出立体的浮雕效果。

郭墨涵与这门技艺的缘分,始于童年父亲工作室里的锤声。父亲郭海博开创的铁板冷锻技艺,全凭手工在硬铁板上敲出立体浮雕,对体力、耐力要求极高。

郭墨涵:“过去金属锻造工艺其实是男孩子的领域,我们家从来都没想着让我来继承铁板浮雕这门技艺,我总是忍不住用边角料去试着敲打。直到2012年,我辞去了上海的高薪工作,回到家乡接过了传承的接力棒,我是用坚持和热爱,打破了传男不传女的旧观念。”

为了让非遗走的更远,郭墨涵还在大学开设了非遗传承的选修课。她从来不照本宣科讲理论,而是让学生们从最基础的锤击直接上手。而且还创新性地采用了“非遗+美育+思政”的融合模式,把工匠精神、文化自信、思政元素融入教学。让学生既学技法,也探究了作品本身的文化内涵。

传承不是守旧,而要让非遗跟上时代。所以郭墨涵把红色故事、奥运精神、还有家乡变化融入到了作品当中,让学生在创作的过程中也能读懂文化,观众也能感受到铁板背后的温度。

郭墨涵以匠心让铁板浮雕焕发光彩,而在河北这片大地上,还有一位非遗传承人同样以匠心深耕技艺,他就是与金银错技艺紧密相关的杨卉江。

金银错技艺自商周开始,流传千年。作为民间艺术家工作室领衔人,杨卉江对金银错技艺的发展过程谙熟于心。河北博物馆内有很多关于金银错的文物,比如错金铜博山炉、错银铜双翼神兽,都是通过金银错的技艺,赋予了美丽的花纹。

【金银错技艺传承人 印冀文创创始人 杨卉江】

这流传千年的金银错技艺不该只是尘封在书本里或者陈列在博物馆中,我们要让它带着文化的温度以更加鲜活的姿态走进大家的日常生活。所以我才创立了“印冀文创”,它不单是一个文创品牌,更是我们让金银错技艺活起来的载体,这里承载着我们这份初心的起点。

杨卉江团队遵循守正创新原则,将金银错与多种燕赵文化元素融入文创。金银错系列产品严格保留嵌丝、填色核心步骤,让每一件银饰都尽显非遗温度。为了让更多人体验到非遗技艺,其工作室开设相关课程,传授非遗知识与技艺,让非遗体验更易上手、更具魅力。

郭墨涵以锤击传承非遗温度,杨卉江用文创让技艺贴近生活,两位非遗传承人以匠心守正创新,既擦亮了河北非遗的名片,又用自己的实际行动践行了“双争有我 微笑河北”的精神,让燕赵文化在传承中焕发新的活力。

这么近,那么美,周末到河北

2025年11月16日晚18:24

走遍河北

第三百一十三期

河北卫视

敬请期待

编辑:杨业 记者:赵志达 于梦羽 赵一博 监制:张志红

冀公网安备 13010802000382号

冀公网安备 13010802000382号