走进农科所 “麦”向新发展:非遗传承 “冀食”行乐

来源:河北广播电视台冀时客户端

责编:杨晓

时间:2024-07-03 16:20:13

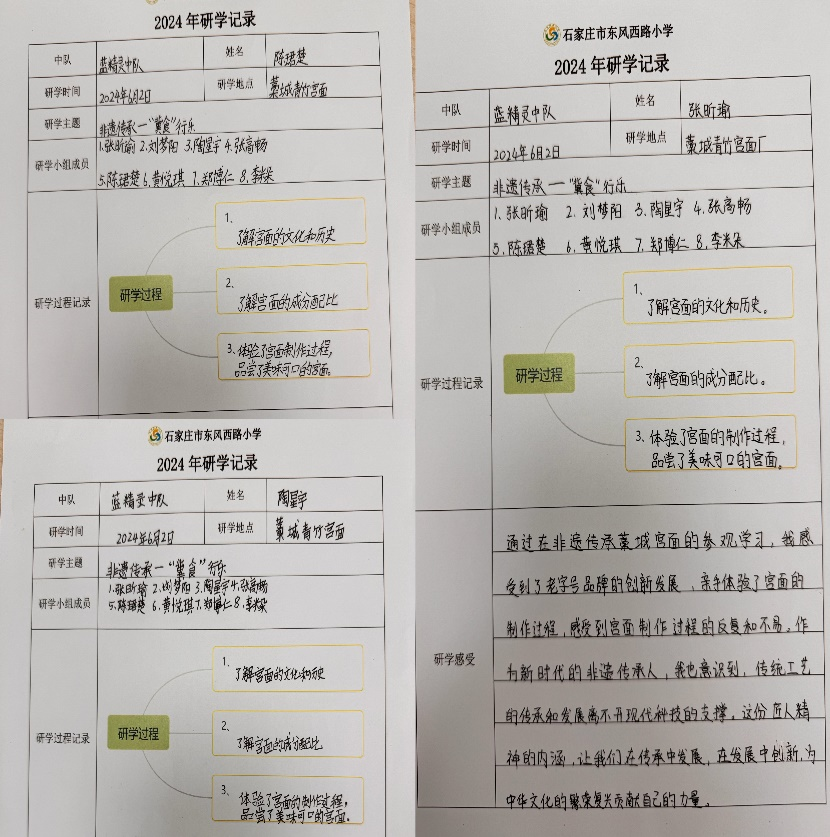

石家庄市少工委积极响应省少工委号召,开展“高质量发展看河北”红领巾研学活动。石家庄市东风西路小学四(1)中队蓝精灵小队队员们,在辅导员老师范梦茹老师的带领下,走进藁城区农科所和非遗传承藁城宫面生产基地开展了一次红领巾研学实践活动。

藁城区农科所

“田家少闲月,五月人倍忙。夜来南风起,小麦覆陇黄。”

--白居易《观刈麦》

六月初的华北平原,已经换上小麦成熟的金黄,这里麦浪飘香,大棚里瓜果琳琅。队员们满怀期望的来到今天研学活动的第一站:藁城区农科所。

藁城区农科所的赵老师向我们讲述了小麦在我国的起源和发展,她从农耕文化讲起,详细讲述了小麦的起源、如何传入中国以及我国小麦的生产发展状况。之后赵老师又简单介绍了小麦的一些比较有名的品种,但最让她骄傲的当然是强筋小麦在藁城区的研发情况了。“中国强筋麦从这里走来”,藁城区农科所是我国最早开展优质强筋小麦育种研究的单位之一,拥有国内外强筋麦种质资源700余份,与我国多家科研机构、著名大学合作,在小麦高产与超筋结合育种和优质麦产业化开发方面居国内领先水平。

在农科所小麦育种研究过程中,藁城农科所创始人及第一任所长李振桥爷爷功不可没。他是我国优质小麦和杂交小麦著名育种专家、全国劳动模范,也是优质小麦育种奠基人。李振桥爷爷自1956年和同事一起克服重重困难,先后育成了藁8901、藁优9415、师栾02-1等多个著名品种,为我省乃至我国优质小麦发展做出了突出贡献。

在农科所小麦育种研究过程中,藁城农科所创始人及第一任所长李振桥爷爷功不可没。他是我国优质小麦和杂交小麦著名育种专家、全国劳动模范,也是优质小麦育种奠基人。李振桥爷爷自1956年和同事一起克服重重困难,先后育成了藁8901、藁优9415、师栾02-1等多个著名品种,为我省乃至我国优质小麦发展做出了突出贡献。

在农科所展厅,我们看到了自主研发的各类小麦品种,这些是真正的“中国创造”。范老师告诉我们,我们应更加注重创新和自主研发,“中国创造”不仅是中国经济发展的新动力,也是提升中国国际竞争力的重要途经。

为了让我们对小麦的品种和筋度有更加直观的认识,农科所的阿姨们还用高筋度的面粉精心制作了美味的馒头。馒头一端上来,一股麦香沁人心脾,一口咬下去嚼劲十足,入口生津,让人回味无穷。

品尝完美味的馒头后,赵老师又带领我们来到了强筋麦育种试验基地。 “君看大麦熟,颗颗是黄金”,蕴含着农科所科研人员心血和汗水的35亩育种基地一派丰收的景象。在这块肥沃的土地上,农科所的科学家们完成了种质资源创新、高产强筋麦品种选育及节水、超强筋小麦种质资源创新与品 质稳定性评价体系构建。

质稳定性评价体系构建。

赵老师为我们每人剪下来一颗饱满的麦穗,稍加揉搓后麦粒就脱壳而出,它们看上去质地坚硬,要不是刚刚品尝的馒头同样麦香十足,很难想象它就是制作馒头的原料。

感谢像李振桥爷爷一样的科学家们的辛勤工作,在他们的不懈努力下,我国的粮食产业不断发展壮大,农业茁壮发展。

感谢像李振桥爷爷一样的科学家们的辛勤工作,在他们的不懈努力下,我国的粮食产业不断发展壮大,农业茁壮发展。

非遗传承“冀食”行乐

藁城区青竹宫面生产基地

当我们来到青竹宫面生产基地,负责接待、讲解的陈栋苗厂长早已等候多时,作为中国非遗传承人,她先向我们详细介绍了宫面的历史:宫面是藁城特产之一,属河北省传统名产名优食品,距今有一千五百多年历史。明朝时期,河北省藁城县一带的面合艺人,就以精于制作挂面开始驰名燕赵之地;清光绪年间,地方官吏曾以此进贡皇宫,列为宫廷佳品,故而得名“宫面”。

2017年11月,原国家质检总局批准对“藁城宫面”实施地理标志产品保护,同时它也是“中国非物质文化遗产”。

陈厂长告诉我们,宫面产地在河北藁城,地处太行山东麓冀中平原腹地,得天独厚的天然条件使得此处变身全国优质小麦主产区。宫面精选当季新小麦,手工研磨原料,经由十几道工序制作,制面过程中也会根据不同气温不同条件进行细微配方调整,复杂繁琐的工艺保证了面的原本味道与超高品质。

介绍完这些以后,就是我们最期待的亲手制作宫面环节了。 陈厂长介绍说,青竹宫面是有经验的老师傅经过30多个小时,16道非遗技艺5饧5抻手工拉制而成,工艺精湛。宫面的制作过程涉及多个步骤,包括原料准备、和面、熟化、开条、盘条、上轴绕条、分面醒面、出架拉制、晾晒等。此时陈厂长早已为我们做好了准备:用只有小麦粉、水、食用盐混合和好的面团已经进行熟化,熟化后的面团放在平整的案板上压片,通过压轴逐步压成符合规定的2厘米厚度的面片,然后用快刀将面团划割成直径为3厘米左右的圆形长条。人工搓条,搓为均匀的圆状面条,均匀盘至圆盘式熟化盆中。人工需要2人连续划割揉搓,中途不能停断,随之用手来回反复捻搓成直径为1厘米-2厘米的圆条,再将其层层盘入盆中进行再次熟化。

陈厂长介绍说,青竹宫面是有经验的老师傅经过30多个小时,16道非遗技艺5饧5抻手工拉制而成,工艺精湛。宫面的制作过程涉及多个步骤,包括原料准备、和面、熟化、开条、盘条、上轴绕条、分面醒面、出架拉制、晾晒等。此时陈厂长早已为我们做好了准备:用只有小麦粉、水、食用盐混合和好的面团已经进行熟化,熟化后的面团放在平整的案板上压片,通过压轴逐步压成符合规定的2厘米厚度的面片,然后用快刀将面团划割成直径为3厘米左右的圆形长条。人工搓条,搓为均匀的圆状面条,均匀盘至圆盘式熟化盆中。人工需要2人连续划割揉搓,中途不能停断,随之用手来回反复捻搓成直径为1厘米-2厘米的圆条,再将其层层盘入盆中进行再次熟化。

到了上轴绕条环节,终于要到我们上场了,看着工人阿姨熟练地把两根70厘米左右长的竹扦固定好,将熟化好的面条交叉地缠绕在竹扦上,至竹扦绕满为止,并将扦与扦之间距离为40厘米-50厘米。陈厂长说绕条时用力应均匀,自然有序。这看似简单的程序到了我们这里开始状况百出,不一会儿边上就多了很多绕坏的面团,就是绕好的面条也是粗细不一。好不容易上轴好的面条要放入醒面洞内,一般25分钟即可松扦。若天气不好,湿度较大,可延长至30分钟。若光照太强,20分钟即可。25分钟以后,面条又要出架拉制了,工人阿姨把两根竹扦插放在有孔眼的框架上,固定好后,开始向下拉长,拉至180厘米左右时,下面两边用轻杆固定。有了刚才的经验,这个环节的我们更加小心翼翼,但仍避免不了同样的情况发生,面条也断了很多。但是在辅导员范老师的陪伴鼓励下,我们最终还是完成了任务。由于身高原因,拉制好的面条只能请工厂的阿姨帮忙晾晒了。陈厂长说,这些面条需要自然晾晒2至3小时以上,直至水分≤13.0%。这样之后的拽条、拉丝、阴干等多道工序,我们都没办法亲手参与了,只能怀着遗憾的心情拜托陈厂长一定照顾好我们上轴、绕条、拉制的宫面,希望最终的成品能和阿姨们制作的一样完美。

最后我们来到了职工食堂,阿姨们早就给我们煮好了宫面,就等我们品尝了。虽然只是加了酱油、醋、香油和一撮小葱调味过的汤面,但面条油亮洁白,入口爽滑,真是人间美味。

最后我们来到了职工食堂,阿姨们早就给我们煮好了宫面,就等我们品尝了。虽然只是加了酱油、醋、香油和一撮小葱调味过的汤面,但面条油亮洁白,入口爽滑,真是人间美味。

通过这次科学实践活动,我们感受到了小麦作为中华农业文化的一部分,蕴含着丰富的历史文化内涵,增强了我们的文化自信。同时我们也感受到了科学研究的魅力,激发了我们对科学研究的兴趣。这种兴趣促使我们在未来继续深入学习科学知识,投身于科学研究事业,为未来的农业科技发展贡献力量。

通过这次科学实践活动,我们感受到了小麦作为中华农业文化的一部分,蕴含着丰富的历史文化内涵,增强了我们的文化自信。同时我们也感受到了科学研究的魅力,激发了我们对科学研究的兴趣。这种兴趣促使我们在未来继续深入学习科学知识,投身于科学研究事业,为未来的农业科技发展贡献力量。

同时我们也感受到了老字号品牌的创新发展。它不仅是受消费者欢迎的传统产业,也是推进乡村振兴的朝阳产业。作为新时代的“非遗”传承人,我们也意识到,传统工艺的传承和发展离不开现代科技的支撑。在这里,我们也看到了智能化、自动化的生产流程。与时俱进,传统与现代科技相结合,才能焕发出新的生机和活力。

我们非常珍惜这次难得的机会,让我们用心感受这份传统工艺的魅力,体验这份匠人精神的内涵。让我们在传承中发展,在发展中创新,为中华文化的繁荣和复兴贡献自己的力量!

冀公网安备 13010802000382号

冀公网安备 13010802000382号