【教育总动员】寄宿生如何做好时间管理

来源:河北广播电视台冀时客户端

责编:王悦

时间:2025-10-14 13:24

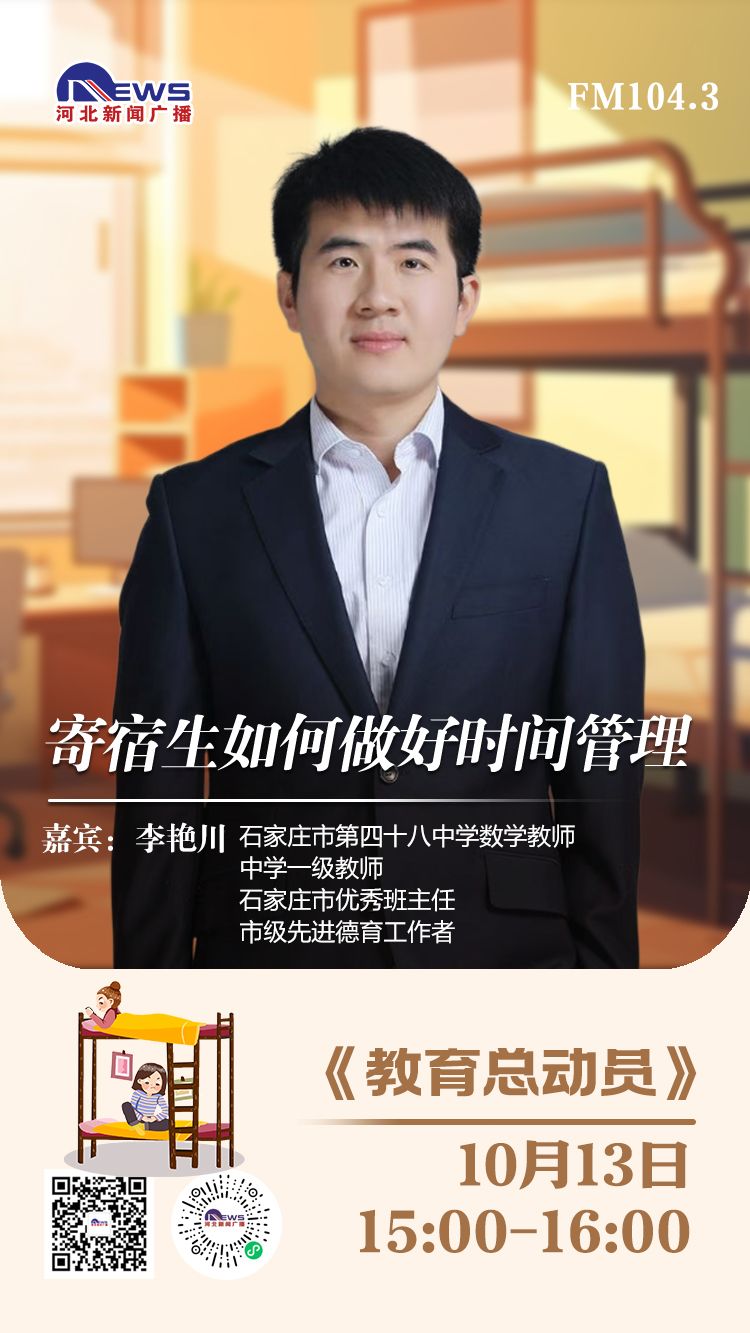

刚升入初中的孩子,突然离开家庭的照顾,要在集体作息里平衡学习、生活,不少家长既担心孩子“跟不上节奏”,又怕孩子“不会管自己”。今天邀请石家庄市第四十八中学数学教师、中学一级教师、石家庄市优秀班主任、市级先进德育工作者,有着10年初中寄宿班管理经验的李艳川老师,分享“寄宿生如何做好时间管理”。

主持人:李老师,根据您10年的寄宿班主任管理经验,初一新生刚入住时,最常遇到的时间管理问题有哪些?

李艳川:太常见了,几乎每个初一寄宿生都会经历一段“混乱期”,核心问题集中在三个方面。第一个是“晨起慌”:起床铃响了总想着“再睡5分钟”,结果来不及洗漱,慌乱的整理床铺,还要打扫卫生,吃早饭。去年我班上还有个孩子因为起晚了,把袜子穿反了一整天。第二个是“课间乱”:10分钟课间要么和同学追逐打闹忘了准备下节课的课本,要么趴在桌上眯一会,上课铃响了才慌慌张张找书本文具,老师开始讲课了,他还在翻书包,整节课的节奏都被打乱。第三个是“夜间赶”:晚自习时忍不住和同桌聊家常、传小纸条,作业写得慢吞吞,回宿舍后发现还有大半作业没完成,偷偷去厕所写作业,不仅被宿管阿姨扣分,第二天上课还昏昏欲睡,形成恶性循环。

主持人:这些问题听着就让家长着急,这背后的核心原因是什么?是孩子“太懒”或者“自控力差”吗?

李艳川:绝对不是“懒”的问题,本质是两个“不适应”。第一个是“被动到主动的角色转换不适应”:小学阶段,家长催着写作业、老师盯着课间准备,孩子习惯了“被安排”,就像走路需要扶着扶手;突然到了寄宿学校,扶手没了,要自己规划从起床到睡觉的每一段时光,自然会慌。第二个是“任务优先级的判断不适应”:初中生对“什么事该先做、什么事可以后做”没有概念,比如晚自习时,看到同桌在背英语,他也跟着背,转头又看到别人在写数学,他又换数学,最后一门作业都没写完——不是没时间,是不知道“在正确的时间做正确的事情”。

主持人:面对这些“不适应”,有没有什么“入门级”的方法,能帮初一学生快速稳住时间节奏?

李艳川:当然有,而且方法越简单越好,初中生注意力集中的时间有限,太复杂的计划反而坚持不下来。我给寄宿生的第一个建议是“先抓三个‘固定’”:固定起床后安排、固定晚自习任务顺序、固定睡前流程。比如宿舍起床铃响后迅速起床,快速完成“穿衣→叠被→洗漱→打扫卫生”这一套流程,不用慌;固定晚自习任务顺序,我会推荐“先理后文”,先写数学、物理这些需要深度思考的理科作业,再写语文、英语这些偏记忆的文科作业,最后留10分钟背单词,顺着大脑精力的节奏来,效率更高;固定睡前流程,就是“洗漱→打扫卫生→静宿读5分钟课外书”,熄灯前5分钟是静宿时间看书,语文必读书目,历史,地理,英语文摘等都可以,睡前的安静期。 班上有个孩子,刚入学时每天都迟到,后来按照“三个固定”调整,一周后就再也没迟到过,他妈妈还特意给我发消息说,孩子周末回家都养成了“睡前看书”的好习惯,不用家长催了。其实对初一新生来说,不用追求“把时间用满”,先把这三个“固定”做好,就能把时间的“骨架”立起来。

主持人:李老师,您的教育理念中提到“在正确的时间做正确的事情”,对于已经适应了寄宿生活的初二、初三学生,有没有一些“进阶技巧”,能让他们的时间利用更高效?

李艳川:有的,这些技巧本质上都是“小习惯”,但坚持下来能省出很多时间。我先给大家分享一个“碎片时间利用法”——初中生的碎片时间特别多,比如跑操前5分钟、三餐排队10分钟、晚自习课间10分钟,这些时间看似短,但攒起来很可观。我会教孩子给不同碎片时间“匹配任务”:跑操前5分钟,拿着单词本背3个单词,或者回忆上节课所学内容等;三餐排队时,和同学互相抽背古诗,比如“你说上句我接下句”,既不浪费时间,还能增进同学感情;晚自习课间10分钟,别趴在桌上睡,也别跑出去疯玩,花5分钟趴在桌上闭目养神,再花5分钟翻一眼当天的错题本,只看“错误原因”,比如“这道题是公式记错了”,不用重做,强化记忆就行。 初三时我班上有孩子,用这个方法,一学期下来比别的孩子多背了近800个单词,还把错题本翻了3遍,期末数学成绩也发生了质的飞跃。其实碎片时间就像“零钱”,平时随手放着不起眼,但攒起来就能买“大东西”,比如别人期末复习还在慌慌张张背单词,他就能把时间用在攻克难题上。

主持人:除了碎片时间,孩子在“整块时间”比如晚自习、周末,该怎么规划才能更高效?

李艳川:整块时间的核心是“不盲目”,要带着目标做。比如晚自习,我教孩子一个“三分钟定目标法”:每天晚自习铃响后,先花3分钟在草稿纸上写“这节晚自习要完成的2件事”,比如“1. 写完数学练习册第8-10页 2. 背会英语第4单元对话”,写好后贴在桌角,盯着目标做,就不容易分心。我做过观察,用这个方法的孩子,晚自习效率比没目标的孩子高近30%,不仅能在晚自习结束前完成当天作业,还有大概一节晚自习的时间来巩固和提升自己。再说说周末,周末是初中生“最容易乱的时间”,很多孩子一回家就“先玩后学”,返校前的下午和周日返校后赶作业,甚至抄作业。针对这个问题,我教他们“周末时间四象限法”,把任务分成四类:“必须做的”“应该做的”“可以做的”“别做的”。“必须做的”是周末作业、返校前整理书包;“应该做的”是复习本周知识点、预习下周内容;“可以做的”是和朋友玩、看动漫、运动;“别做的”是长时间刷手机、熬夜玩游戏。 然后按照“先必须、再应该、最后可以”的顺序安排:周六上午集中精力做“必须做的”,比如写作业,中间每小时休息10分钟;下午做“应该做的”,比如复习数学错题,或者预习语文新课;周日上午留时间做“可以做的”,比如去公园打球,或者和家人看电影;周日下午回学校,整理下周要学的知识点。这样既不会耽误学习,也能有放松的时间,孩子容易接受,家长也不用跟着焦虑。

主持人:方法都很具体,实际执行中,孩子会不会出现“坚持不下来”的情况?该怎么引导他们把这些方法变成习惯?

李艳川:肯定会有“坚持不下来”的情况,初中生的自控力还在发展,需要一些“小激励”来助推。我在班上推行了“时间管理小星星”制度:孩子每完成一个小目标,比如“连续3天按时起床”“一周碎片时间背会30个单词”“周末按计划完成作业”,就奖励一颗小星星,集满10颗小星星,可以兑换“免一次值日”或者“和老师一起吃午饭”的机会。别小看这些奖励,对初中生来说,“和老师一起吃午饭”是很光荣的事,他们会为了攒小星星主动坚持方法。 还有个小技巧是“同伴互助”,我让班上时间管理好的孩子和暂时落后的孩子结成“师徒对子”,比如早上互相叫起床,晚自习一起定目标,周末互相分享计划。初中生很在意同伴的看法,和同学一起坚持,比老师、家长催着坚持更有效。我班上有对“师徒对子”,一开始两个人都爱迟到,结成伙伴后,互相监督起床,后来都没迟到过,还一起攒了好多小星星。

主持人:李老师,寄宿生的时间管理离不开具体场景,比如教室、宿舍,还有家校配合,这三个场景分别该怎么针对性地做时间管理?

李艳川:这三个场景的侧重点完全不同,得“因地制宜”。先说说教室场景,核心是“抓课堂、省课后”。在教室,最重要的不是“写多少笔记”,而是“听明白课”。我们孩子都用“双色笔记笔记法”:红笔标考点及老师补充的知识点,黑笔写解题思路,不用逐字记,重点记“自己没听懂的地方”,比如老师讲一道数学题,我没跟上思路,就用“?”标在旁边,下课5分钟内找老师或同学问清楚,不把疑问留到晚上。很多孩子觉得“课后花1小时补课”比“上课认真听”管用,其实刚好相反,上课听明白10分钟,比课后补1小时还高效,这就是“抓课堂、省课后”的道理。 再说说宿舍场景,核心是“重作息、轻学习、讲协作”。宿舍不是学习的地方,是休息和准备的地方。我会让孩子回宿舍后,别再做数学难题、物理压轴题,而是做“轻量任务”,比如背英语单词、整理记忆当天的笔记;洗漱时,和室友“分工协作”,比如一个人先刷牙,另一个人先洗脸,不用排队等,能省5分钟;最重要的是“按时睡觉”,哪怕作业没写完,也不能熬夜,因为熬夜会影响第二天上课,反而得不偿失,没写完的作业可以第二天课前花10分钟补。我还会让每个宿舍制定“宿舍时间公约”,比如“熄灯前15分钟前完成洗漱”“熄灯后不说话”“早上准时起床”,大家一起签字遵守,既能避免“你想早睡、他想聊天”的矛盾,又能保证作息规律。有个宿舍一开始总因为“洗漱排队”吵架,制定公约后,互相提醒、互相配合,现在不仅不吵架了,还成了“优秀宿舍”。

主持人:很多家长担心孩子在学校管不好时间,又不知道该怎么帮,您对家长有什么建议?

李艳川:家长的角色特别重要,但不是“遥控器”,而是“助推者”。我给家长三个建议:第一,别当“焦虑型家长”,很多家长每天给孩子打电话,问“作业写完没”“有没有按时睡觉”,孩子一说“没写完”,家长就急着批评“你怎么又没写完”,反而让孩子更紧张。不如换个方式,问“今天在学校有没有按时起床呀”“晚自习定的目标完成了吗”,用温和的语气了解情况,而不是指责。 第二,帮孩子把目标“变小、变具体”,别给孩子定“一学期要进步多少名”“一周背完所有单词”这种大目标,孩子根本不知道怎么下手。不如定“每天背5个单词”“连续3天按时起床”这种小目标,孩子完成后,及时鼓励“你这周每天都按时起床,进步特别大”,让孩子有成就感,才愿意继续坚持。 第三,和老师保持“适度沟通”,不用每天都找老师问情况,每周和老师沟通一次就行,比如“孩子这周在学校有没有按时完成作业”“时间管理有没有进步”,老师和家长一起帮孩子调整方法,比单方面发力效果好。我班上有个孩子的妈妈,一开始特别焦虑,每天都给我发消息,后来按照这三个建议调整,和孩子的沟通顺畅了,孩子的时间管理也越来越好了,期末还被评为“时间管理小达人”。

主持人:初中生寄宿生在时间管理上,最容易踩哪些“坑”?家长和孩子该怎么避开?

李艳川:确实有几个常见的“坑”,第一个是“把时间填得太满”:有的孩子觉得“时间管理就是把每一分钟都用上”,早上起床就刷题,课间不休息,晚自习写到熄灯,结果不到一周就累垮了,反而效率更低。时间管理不是“压榨时间”,而是“合理分配时间”,该学习的时候认真学,该休息的时候好好休息,比如课间10分钟,一定要花几分钟走动、远眺,让大脑放松,下午上课才不会犯困。 第二个是“盲目模仿别人的方法”:有的孩子看到同桌用“番茄工作法”(25分钟专注学习、5分钟休息),自己也跟着用,结果同桌用着高效,他却觉得“25分钟太短,根本做不完一道题”,反而打乱了自己的节奏。每个孩子的精力、习惯都不一样,别人的方法不一定适合自己,比如有的孩子早上精力好,适合早上背单词;有的孩子晚上精力好,适合晚上整理笔记。要找到适合自己的方法,而不是盲目模仿。第三个是“只关注学习,忽略生活整理”:有的孩子觉得“只要把作业写完就行,宿舍乱点没关系”,结果找课本要花10分钟,找袜子要花5分钟,反而浪费了很多时间。生活整理也是时间管理的一部分,我教孩子用“分层收纳盒”放衣物,用“标签”贴在书柜上区分物品等,找东西不用浪费时间,自然能省出更多时间学习。

主持人:孩子不小心踩了这些“坑”,比如“把时间填得太满”,该怎么调整过来?

李艳川:首先要告诉孩子“没关系,调整过来就好”,别让孩子有心理负担。然后和孩子一起“复盘”:比如孩子把时间填得太满,每天都很累,就和他一起看“作息表”,找出可以删减的任务,比如“早上起床后不用立即刷题,可以花5分钟整理床铺”“晚自习后不用再做额外的题,回宿舍就休息”,把作息表调整得“有松有紧”。 我班上有个孩子,一开始把作息表排得满满的,早上起床就刷题,结果上课总睡觉,后来我们一起调整,早上不刷题,改成背单词,背语文知识点,晚上增加10分钟休息时间,孩子的精力变好了,上课也不犯困了,作业完成得也更快了。其实时间管理是一个“不断调整”的过程,没有完美的计划,只要能适合自己的节奏,就是好计划。

对孩子来说,核心是“从做好每一件小事开始,把简单的方法变成习惯”——不用追求复杂的技巧,先把“按时起床”“晚自习定目标”“睡前整理衣物卫生”这些小事做好,慢慢就会管理时间了;对家长来说,核心是“做孩子的‘引路人’,而不是‘指挥官’”——少点焦虑,多点鼓励,和孩子一起试错、一起调整,相信孩子能慢慢学会自己管时间。

其实对初中寄宿生来说,时间管理不仅是“把作业写完、把时间用好”,更是学会“管理自己”的过程——学会安排自己的生活,学会平衡学习和休息,学会对自己的事情负责。这个过程可能会有混乱、有失误,但只要慢慢调整,孩子一定会越来越棒。

记者|陈若曦

编辑|王悦

责编|安倩

编审|邓菲

监制|冯慧杰

终审|边宇峰

冀公网安备 13010802000382号

冀公网安备 13010802000382号